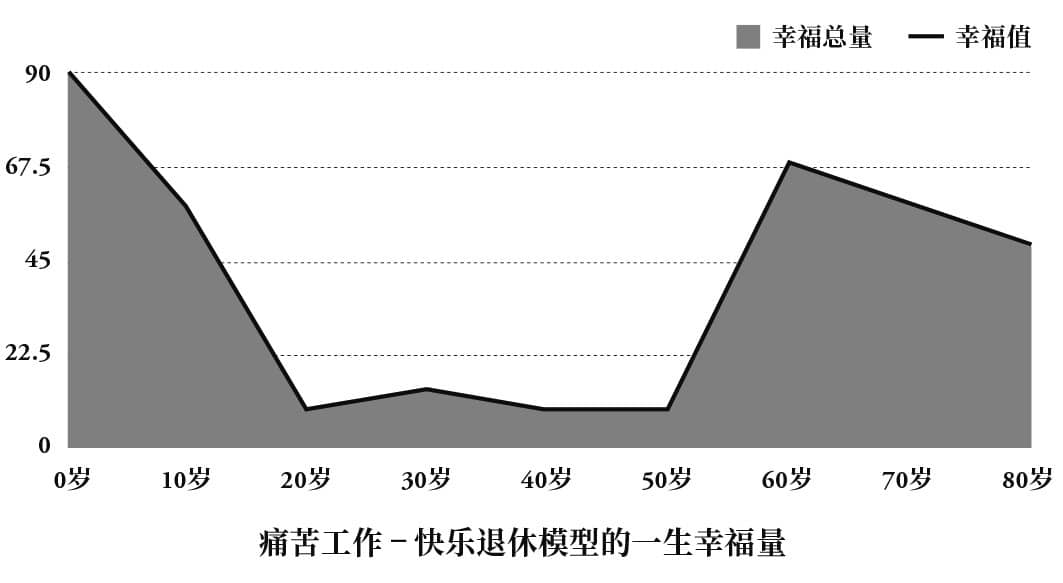

在《幸福的积分》一文中,作者王健飞把幸福比作“积分”,即生命历程中的积累量。“幸福是一个过程”,人们应该关注生命历程中幸福感(被积函数)的平衡,避免为了以后不工作而现在为钱工作的心理,应当借时代的不确定性多尝试,选择自己喜欢的工作,而不是继续背诵上一个版本的通关密令:钱多事少离家近。

很长时间没有直面自己写一篇文章,论文要背着自己写,诗要趁着梦还没醒写。现在,我在与自己的紧张对话,把写论文时丢掉的主语找回来,艰难地逼问“我”:对你来说什么是幸福?

“我让你们把巴掌拍烂” 1

认清命运的西西弗顿悟了,不妨把搬砖的工作理解为健身,“那岩石的每个细粒,那黑暗笼罩的大山每道矿物的光芒,都成了他一人世界的组成部分。攀登山顶的拼搏本身足以充实一颗人心。应当想像西西弗是幸福的。”那些坐办公室的西西弗们,吹着空调的西西弗们,靠在夜里等着公司报销打车钱的西西弗们,应当如何面对自己的幸福呢?

大卫·格雷伯在《毫无意义的工作》一书中,对“狗屁工作”给出了定义:

狗屁工作是一份毫无意义且往往有害的定期领薪水的职业,其无意义或有害程度是如此之高,乃至从事这份职业的人都无法为其找出合适的存在理由。虽然要从事这份工作有一个条件,即从事者不得不假装这份工作的存在是完全合理的。

多数人的思想境界不比西西弗,假装工作合理往往使人身心俱疲。

大概是一年前(2023年),一群人被导师提溜到公司写项目书,大部分任务是找论文并摘抄,像是小学生的“积累本”。而我甚至没有摘抄的工作,只是美化一下师兄传过来的流程图。其他空闲时间也无法真正娱乐,在刷信息流之余,就看一看专业相关的课程,分屏做笔记。看起来我很忙。看起来我最忙。费力地扮演,然而演出费是什么呢?是可以报销的午餐外卖和打车钱,还有住宿费用。那几天的饭钱说是要报销,可后来也没有留意,也不值得主动联系,就算了(有点遗憾)。不同于《幸福的积分》里写的“架空奖励机制”,那是一种对“奖金”的祛魅,于我而言则更像是性格使然。

我很容易入戏,结果就是童年的回忆除了学习,基本没有剩余。而学习是留不下什么回忆的,留在身上的只有一些痕迹和惯性。等到我不再用笔书写,中指上的痕迹也基本消去了,只剩下近视、驼背和老戏骨的从容。我基本无从区分自己是喜欢学习,还是喜欢给别人留下爱学习的印象。好像也不完全是这样,有时候我确实想弄清楚一个问题,但如果有人走过我的工位,我反而会把页面切换到一个花花绿绿的博客网站,避免这种刻板印象,主动为自己“丰容”。

我如此独来独往,却又在乎别人目光吗?

这或许正是“架空奖励机制”的重要性,当你在“认真”、“爱学习”的称赞声中假装“哪里哪里”的时候,你的“自我”就开始塑形(塑性形变)了。正如谈论赌博(《运气的诱饵》)或手机成瘾(《手机大脑》)的书中所写:“概率型奖励”会加重成瘾程度。或许,我应该发自内心不在乎这种口头禅一般的赞美,只把掌声当成大幕拉上的声音2。但我性格的另一面帮我过滤掉不少“奖励”,比如“德育分”之类的“小红花”变体。小王子说:“那些大人就喜欢数字。”3 可我们这边的孩子从小就成熟。

扛着刻奇反刻奇

刻奇(Kitsch,或说“媚俗”)的概念可以借由《不能承受的生命之轻》中的例子理解:

媚俗让人接连产生两滴感动的泪滴,第一滴眼泪说:瞧这草坪上奔跑的孩子们,真美啊!

第二滴眼泪说:看到孩子们在草坪上奔跑,跟全人类一起被感动,真美啊!

只有第二滴眼泪才使媚俗成其为媚俗。

人类的博爱都只能是建立在媚俗的基础之上。

“刻奇”正是人们无需思考便可接受的情感套路,用当下的“黑话”描述:你的神经网络是由谁预训练的?

可我想讲的,要从一个奇特的画面开始:我把网上读来的一篇文章改成幻灯,在高中语文课的课前演讲上介绍并反对刻奇,而那时我甚至没有读过《不能承受的生命之轻》。我时常沉迷于各种定义好的概念,这是不折不扣的刻奇。但当时的演讲(念PPT)中我一定也指出了这点,可谓“自指”。现在看来,这几乎是一种先天的排斥,无关理性,当时的我只是拿来一篇文章来佐证想法(乃至标榜自我)。

正如人们所说的,“我不知道我喜欢什么,但我知道我讨厌什么。”我基本是依照排除法办事的。(相较而言,实验科学家是依照归纳法办事的。)生活中我尽量避免刻薄的一面,保持用几句话解释“不喜欢”、“没意思”和“不好吃”等词的习惯。虽然没有直面自己的感受,但也照顾了别人的感受。讲到这里,我本想举几个例子,但着实理不出一个线性结构,只在此留下忠于自我的一句评价:恶心。

然而,反证法与数学归纳法都无法对真命题进行足够深入的剖析。何况,现实生活的复杂度远超某个命题,“厌恶”只是“西西弗-阿Q精神”之外的另一层滤网而已,无法把尿液净化到饮用水级别。再者说,以“讨厌”或“不讨厌”来辨别事物,难免会加上负面的滤镜,把“追求幸福”偷换成“避免不幸”。最后,就像王朔也没少用他讨厌的词(《我讨厌的词》),你如何有底气不做自己讨厌的事呢,或者进入做事的节奏以后,就“闻着臭吃着香”了,这也不是不可想象的。

自由的西西弗

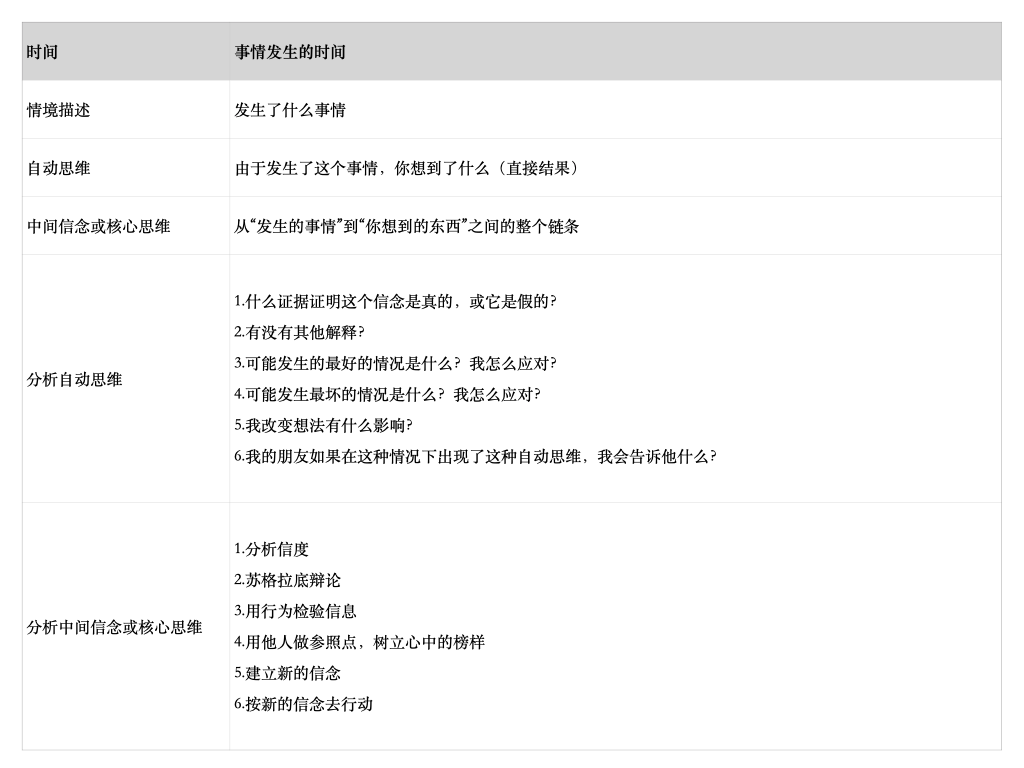

《幸福的积分》一文的附录中介绍了使用认知行为疗法打破“自动思维链条”,以及建立新链条的方法。我并未尝试,但看起来靠谱。不过结合我前面的讨论,在此形成了微妙的讽刺效果:不要做演员,要做就做收放自如的演员!

在文章结尾处,作者写到:

如果此前从来没有尝试过认知行为疗法,可能会认为这不过是一种纸面上的“自欺欺人”。但作为曾经实践过的人,我不得不说,有时改变人脑思维的方法比想象中的要简单许多。

认知行为疗法并非一种理性说服,而是通过理性说服改变潜意识反应,你要做的不是在每一次遇到对应的场景时都像上述表格一样把整件事情从头到尾理性梳理一遍——那是不现实的,毕竟现实世界又没有“暂停”按钮。你要做的是在闲暇时,拆解那些你经常遇到的、你认为自己有不合理反应的场景,通过缜密的理性思考,打破其中的不合理环节,并找到一把“思维剪刀”。这样,你就能在任何自动导航开始运转时,通过反复在内心强调“思维剪刀”来终止自动导航的链条。

比如,在上述的例子中,如果希望将自己的反应修改为A模式(不加班),那么你最好用的思维剪刀可能是“这个公司已经越来越不行了,继续在这儿卷着才是对自己的不负责任,不如多接触接触同学,寻找其他机会”。而如果想要将反应修改为B模式(乐于加班),你需要的思维剪刀则可能是“用公司的电、空调、晚餐和饮水机,积累自己的知识,这不等于白嫖嘛”。下次遇到类似场景时,你不需要跟着思维画布重走一遍正确的自动导航,只要拿出思维剪刀在心中默念就行。

这听起来有点滑稽,但确实都很奏效,前者能够让你了无牵绊地对不合理的加班说不,因为在新的铆钉插入后,旧的道德规范失效了(吃亏是福);而后者则让你心平气和地接受加班,因为在新的铆钉插入后,旧的、短视的个人判断失效了(加班是公司占我便宜)。

认知行为疗法需要反复练习,你不可能通过一次分析就改变自己的思维自动导航模式,而是需要经常进行假象训练,从而让你的潜意识形成新的反应模式。一旦成功,当你在现实世界遇到相似情况时,不需要刻意去用逻辑说服自己,便会自然而然地获得你想要的反应。

或许这正是你想要的、有关幸福的一切。

24/06/23

1. 跟着领头鼓噪,噢噢喊两声,拍三下巴掌,再喊日本人给自己打气那样。掉眉朝我递眼神:大伙多热情。——我全当没看见。一千人全人类在这儿热情我也没表情。热情就能强迫我呀?人多就得随你们呀?我让你们把巴掌拍烂。——《我的千岁寒》 ↩

2. 那些天,我是《屈原》最忠实的观众。还掏钱买票,请朋友们的客,拉大批闲人来捧场。晶晶跟我说过,一个再谦逊的演员也是很在乎观众掌声的。她很伤感地告诉我,她第一次登台跳什么“大寨,亚克西”时,下台听到一片掌声热泪盈眶,别人无情地告诉她,那不是掌声,是拉幕的隆隆声。现在她如愿以偿了,每当她宛转痛苦死去时,总能听到雷鸣般的掌声,虽然这掌声显得那么没心没肺。——《浮出海面》 ↩

3. 我之所以要跟你们一五一十地介绍 B 612 号小行星,还把它的编号也讲得明明白白,完全是为了大人。那些大人就喜欢数字。你跟他们讲起一个新朋友,他们总爱问些无关紧要的问题。他们不会问你:“他说话的声音是怎样的?他喜欢玩哪些游戏?他是不是收集蝴蝶标本?”他们问的是:“他几岁?有几个兄弟?他有多重?他父亲挣多少钱?”这样问过以后,他们就以为了解他了。你要是对大人说:“我看见一幢漂亮的房子,红砖墙,窗前种着天竺葵,屋顶上停着鸽子……”他们想象不出这幢房子是怎样的。你得这么跟他们说:“我看见一幢十万法郎的房子。”他们马上会大声嚷嚷:“多漂亮的房子!”——《小王子》 ↩