这是一本关于游记的随笔集。

在作者看来,书中收录的文章不是书评,而是导览,是以游记的方式介绍游记。书名“漫游的辩证法”有些难懂,其实不是指用户和运营商之间的算计。书中第一部分的题目倒是比较直白:行走与沉思,可以理解为旅行中身体与心灵的互动。

作者在自序中坦白,自己懒于旅游,却热衷“神游”。相比发呆做梦,阅读“不仅指明了有趣的目的地,还为我指派了高明的导游作陪”。读到这里,我赶紧把这句话抄下来,即便没有人可分享,我也要把它写进书评里,反正这篇书评是一定要写的。

文字涉足视线之外

在看作者谈大作家的游记之前,我会好奇还有谁在读(写)游记,为什么要读(写)游记。

现在,网上流传较广的旅行记录以视频形式为主,可能是为了让人看完就忘,剪辑节奏越来越快,拍摄方式也向综艺看齐,为了更好的视觉效果,还要用上一些特种设备。小红书的图文内容就更为平民化:比起欣赏风景,旅客更愿意欣赏风景中的自己,那博主就会指点你去哪里拍照;保罗·索鲁在八十年代的观察依旧适用,“中国人的旅游地点如果没有餐厅就是一种残缺”,于是,博主还要领你到哪里去吃。

游记首先排除了这种导游功能,书中的见闻,你很难亲自打卡,书里的食物,你也不见得能吃到,游记只是时空连续体中的切片。再者说,相比精准的摄影和录像,模糊的文字还降低了游记的“传递效率”,景物描写再细致,读者脑海中构建的场景也远非现实,而是另一种想象。

如果旅行只为喂饱眼睛和肠胃,我们就犯不上读(写)游记。

书里引用吉卜林的观点,出行方式的进步,让“人的精神深处不再只能容纳视线所及的可见范围”,世界的阴影区域在减少。但获取信息的渠道增多以后,我却感觉“精神的阴影区域”在扩大。

学着别人拍照的时候,眼前的屏幕好像隔开了我和真实的自然,而我沉迷的记录,只是把大量图像存储在文件夹里,也许再也不会回看。之后,当我刷到别人拍的更清晰、更美的画面,我会善良地点亮拇指或者红心,然后忘掉一切。

进入这种“稀缺循环”之后,旅行好像不是在填补自己,而是另一种消耗。对此,或许有必要看看这些在心灵中钻井打出原油的大作家们的书写,借他们的眼睛看看世界,在心中构建起独立的时空。

比如,书中提到爱德华·托马斯的一句话,“旅游的目的不是追求知识和智慧,而是追求永不占有。”

再比如,“旅行者正如同拾贝人,他们情愿放弃观看世界的整体,转而去收集那些美妙的碎片”,而旅行中与美的偶遇,则是“那些外在于人的自然美景,与人的心灵中神秘的一角重合在一起”的那一刻。

只有书写,能让那一刻延展开。

千篇一律的首都

书里引用汤因比的比喻,各个国家的首都彼此相像得“就像豆荚中的两颗豆子”,已经失去了特点。小说《看不见的城市》背景设定为马可·波罗为忽必烈讲述其游历,如果设定在现代,估计只能写一篇“看不出区别的城市”。

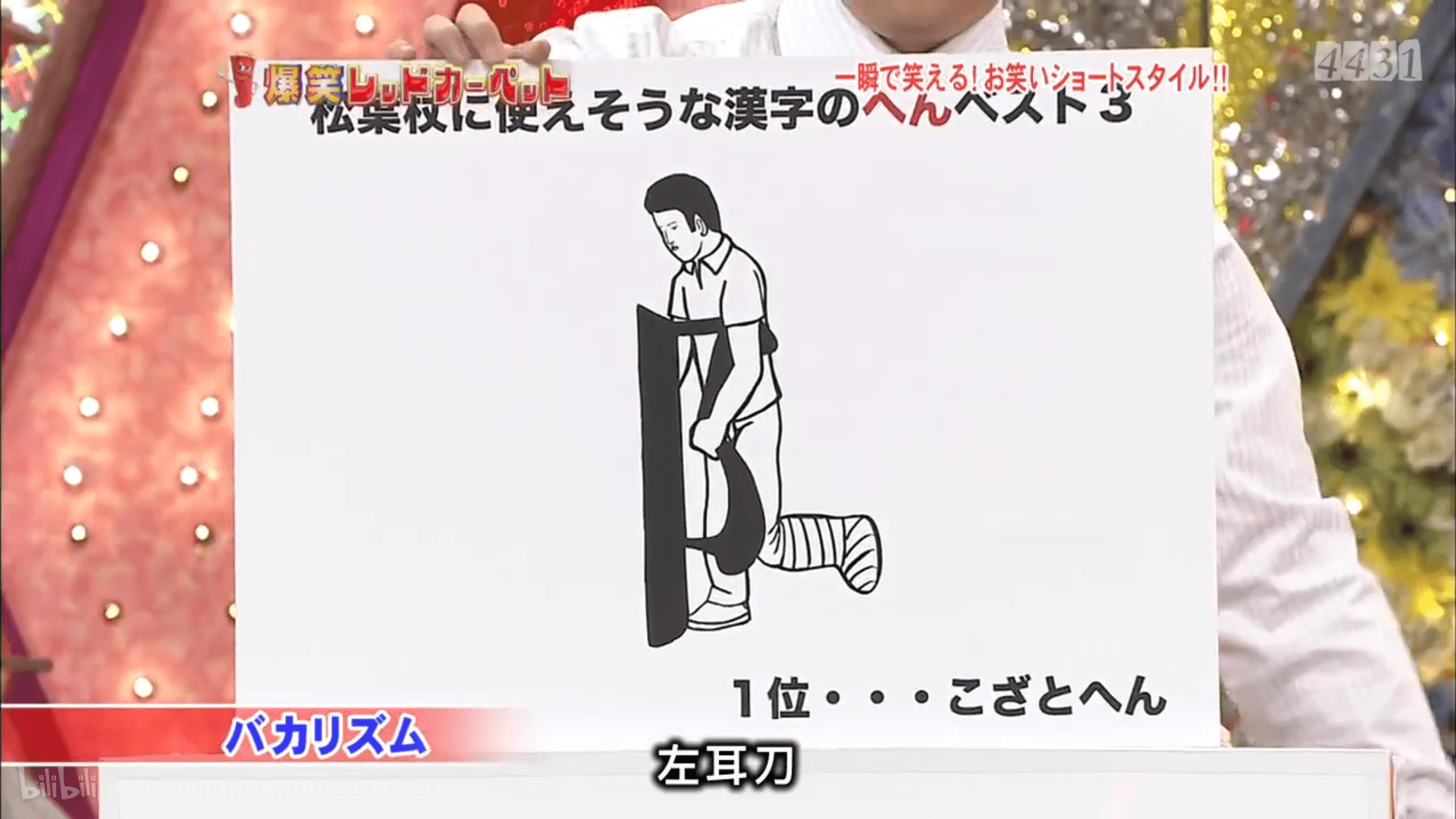

如果把城市比作一本书,那这本书不是长篇小说,也不是诗集,而是辞典。或者是像佩雷克《人生拼图版》这样结构森严的小说,以强迫症似的索引方式(国际象棋马步)遍历出一幢公寓楼里的人间戏剧。辞典还让我联想到医院大楼,病人按照病症各就其位,就像汉字按照部首或者发音在书页间排队。

其实这本散文集也给我这样的感觉,全书的文章以相近的篇幅与格式示人:正文前有作家语录,其后第一节作为引子,后面三节各有小标题。不知是不是巧合,我在写读后感或读书笔记时,也会选择这样的形式,有种在雁群中飞翔的省力感。但作为读者读完这样一本“匀速”的书,可能会觉得并不尽兴,只是参加了一场作家们的限时见面会。当然,也可能是我读得太快,没让糖分在时间中完全融化,没有领略到藏于细微的妙处。

回到城市,我想到王小伟在《日常的深处》里提到的:“乡间小径延续了田埂的逻辑,将确权标记变成道路,这是人际网络的一种物化,体现出乡村的生存方式。相比之下,现代的城市和高速道路是纯粹工具性的,不反映人与人之间深层次的联系,如果没有运输的需要,就会显得单调空洞。”他继续写道,“城市道路不重视行人,归根结底是认为人的双脚不如车轮高级。柏油公路看不起人,背后的逻辑是人看不上自己。”

这本书里写的斯坦贝克,提供了一份与之类似的参考答案。当他发现自己笔下的美国,是记忆中或者书报里的美国,“我一直都在写些其实我并不了解的东西,我觉得这对一个作家来说,简直就是罪恶。”他决定在旅途中与真实的人接触,体会到每一块土地自身的个性。作者对此感慨道,“尽管现代社会一直想将之完全模式化为同一种面貌,但这一企图始终都无法真正得逞。”

不仅要接触真实的人,还要接触真实的自然。书里说,对环境肆无忌惮的破坏的背后,是对土地依恋的缺失,这“并非世界遗弃了我们,而是我们自己流放了自己”。类似的观点还有,“人类与自然并非二元对立的关系,而人之所以在非人造的自然环境中感到困难重重,归根结底是由于对自身的遗忘。”

书中的作家们有一种让我陌生的“神圣感”,或许是时代背景下独特的振动频率,或许由于他们以写作为志业,或许受到了自然的感化。他们对真实世界的探索程度是让我惭愧的,我不具备说出“说到底我们不就是欠上帝一条命吗”的胆量。

书里引用了约翰·缪尔的观点,可以用来安慰像我一样胆怯的人:“即使再短暂的生命也从未割断过与永恒的联系。只要我们尝试亲近并且融入那些比我们更为恒久的存在,就可能恢复这种联系。”

七万匹马和一些螺丝

本书的第一篇讲的是火车,宣告旅程的正式开始。

在书中,火车的同龄人——狄更斯在车厢里观察社会。阿加莎·克里斯蒂或许也是因为火车的公共性与封闭性的平衡,把它变成了谋杀发生的场所。谈不上社会观察,总结我有限的乘车经历,只觉得火车明显更安静了,小时候还会眼睁睁看着两个人从发生口角到抄起不锈钢餐盘(还是垃圾盘)互殴,现在安静的基调让孩子尖细的声音都变得难以忍受。

在我小时候,旅游就意味着坐火车。一家人会在车站附近买好杂志,我会在车上读完里面每一块文章,刻苦地享受这段真正放松的时光。

皮格利亚说,长篇小说的流行与铁路交通的发展同步,很多故事以火车旅行为背景,“人们喜欢在火车上阅读关于火车的故事。”转身回到现代,火车或者飞机、地铁也仍然是适合读书的场域,当你手中只有一本书(而手机信号微弱)的时候,你会更专注于此。

书里这样写这个微妙的环境,“火车旅行表征了一种既在世界之内,又在世界之外的临在状态。”到现在,那些旅游目的地已经从记忆中滤除了,我却清楚记得自己如何静静观察侧窗里悬浮在夜间灯火中的面孔,如何看电线杆一拳拳捶打束缚自己的电线。

在以后漫长的阅读旅程中,我在那个虚构的文字世界里,重新遇见了这些明明难以诉诸文字的细节,熟悉又陌生,只能惊叹作家的“造型能力”。

前者在川端康成的《雪国》里:“映在车窗玻璃上的姑娘轮廓周围不断地流淌着暮色风景,让人觉得她的脸仿佛也是透明的。然而,想看清楚它是否真的透明时,却又产生了一种错觉——脸庞后面不停流动的暮色风景仿佛是从脸庞表面掠过一样,让人无法分辨清楚。”

后者在纳博科夫的《说吧,记忆》里:“车厢隔间的门开着,我能够看见过道的窗子,在那里,电线——六根细细的黑色电线——在奋力向上倾斜伸展,升向天空,不顾一根接一根的电线杆给予它们的闪电般的打击;但是就在所有六根电线在可怜巴巴的高昂精神下得意地猛扑、即将升到窗顶的时候,特别凶狠的一击会把它们打落下来,落到最低程度,它们便不得不重新开始。”

这本书中一些写火车的句子,则展现了作者黎幺的诗人风格。比如,他是这样写车窗的:“它将它的窗口朝向世界,像一阵长着眼睛的风,扫过所到之处的风景。”

再比如这些兼具诗意与理性的句子:“从纯粹感知的角度,火车就像一条密封的河流,你在一条铁轨画出的线段上移动,只能从一点到另一点,将自己完全托付给这种按照规划执行的、不可遏止的运动。”“也许,火车第一次给人提供了一种较为精准的、长距离的以时间兑换空间的方式。……火车,便是人类越过神的授权,自行创造的衡量大地的标尺。”

透过这把“标尺”,我联想到那些科普相对论的作品,也常常会构想出以光速飞驰的列车,而这列车上总有孩子在走廊奔跑。借着相对论效应,这一车乘客看似获得了在时间轴上偷渡的机会,但他们实际享受着更为昂贵的旅途,只是搭了一天火车,就消费掉一整个黄金周。

就像是旅行文学作家的书写,他们耗费体力与时间,开采旅途的原矿,再动用全部生命经验,溶解、提纯出其中宝贵的金粒。像我这样活在失重环境濒临肌肉萎缩的懒人,能凭借书本一睹金子的色泽,那都是一种莫大的幸福。

24/11/04