如果你做梦梦到她,把你的枕头翻过来,她就会梦见你。

——《君士坦丁堡最后之恋》米洛拉德·帕维奇

👋 卷首语

本周,用 Cursor(Claude 3.5-Sonnet 模型)修改了 Hexo 博客的样式,还用新发布的 DeepSeek-R1 模型做了”诗句泛化实验”。详尽的文字记录见《无知的力量》和《烧写》两篇文章。

一种模糊的感觉是,作品数量会变得比质量更重要(或者“有效”),创作者将转型为“计算空间”中的搜索引擎。如果真是这样,艺术品的“可重复欣赏性”就真不是创作者要考虑的东西了。创作者只需要“过度繁殖”,然后让作品“适者生存”。

🐎 跑马场

📊 用数量确保质量

为什么那些最厉害的科学家、发明家和艺术家有那么多好想法?因为他们有很多想法、很多尝试。心理学家迪恩·西蒙顿对各种创造性人物的统一结论是:这些人其实都是用数量确保质量。

——《佛畏系统》万维钢

社会学家罗伯特·K. 默顿(Robert K. Merton)认为,天才的力量可能在于,一个人有能力完成可能几十个人才能完成的工作;或者,它也许在于(特别是在这个爆炸性的、多变的、信息丰富的时代)一个人能够全面地看待他的科学,像牛顿那样拼成一幅巨大、统一的知识织锦。

西德尼·科尔曼(Sidney Coleman)对费曼的评价:“如果他不是那么快,人们几乎会把他当作一个聪明的怪人,因为他确实花了大量时间走进那些后来被证明是死胡同的地方。”

——《费曼传》詹姆斯·格雷克

🧠 新奇性搜索

用更适合评判整个系统的标准来评判单一的踏脚石,可能是短视的做法。归根结底,科学作为一个整体,其目标是发现具备深刻性和变革性的真理。但在这个过程中,任何特定的科研项目是否具有变革性,可能根本不重要。事实上,一个科研项目很有趣,并能够进一步生成更有趣或更意外的实验结果,或许比其自身具备重要性更值得关注。

过分依赖实验结果和比较的问题在于,它们可能具有高度欺骗性。新算法很可能是人工智能革命的新火种,但它却因为 $5\%$ 的技术表现问题,而失去了被进一步探索的可能性。就像发条玩具和人形机器人之间的竞赛无疑是愚蠢的,因为我们不可能从二者的比较中学到任何东西。人形机器人本身是有趣的,无论它们在竞赛中的表现与发条玩具相比有多么糟糕。

实验派和定理派启发式方法就像社会上许多目标驱动的措施一样,成了我们懒得动脑子进行理性判断的借口,哪怕是专家们也不能幸免。任何人都可以说性能应该提高,但谁有勇气看到某一想法背后的美妙之处,而放下对其性能的关注?

事实上,关于搜索的局限性,已经有无数学者做出了论述。例如,数学家大卫·沃伯特和威廉·麦克里迪提出的一个著名的原则:“没有免费午餐定理” (NFL 定理),表明在所有待优化的问题上,都不存在整体最佳的搜索算法。事实证明,改进搜索过程尽管可以实现某一特定目标,但由此便无法实现其他目标了。简而言之,不存在“万金油”式的方法。

——《为什么伟大不能被计划》肯尼斯·斯坦利、乔尔·雷曼

实际上,我们拥有的“最有意思的东西”是我们特定历史中具体且随意的细节。或许有人会设想,宇宙中可能存在某种复杂的事物,能通过查看我们历史的开端,立刻推断出后续的一切发展情况。但计算等价原理带来的一个结果就是我所说的“计算不可约性”,这意味着不存在了解历史的通用捷径,要知晓历史如何发展,实际上就得亲身经历它,而这无疑会让人对生命的意义感觉更好。

——《万物皆计算》斯蒂芬·沃尔弗拉姆

📚 奇喻记

米洛拉德·帕维奇专辑

作家简介:

米洛拉德・帕维奇是一位塞尔维亚著名作家。1929 年 10 月 15 日出生于贝尔格莱德,2009 年 11 月 30 日因心脏病发作在贝尔格莱德去世,享年 80 岁,葬于贝尔格莱德新公墓。他毕业于贝尔格莱德大学,后在萨格勒布大学获得文学博士学位。其作品包括小说、诗歌、短篇故事、文学历史著作和翻译作品等,被翻译成三十多种语言。他以实验性小说著称,作品有《哈扎尔辞典》《用茶绘成的风景画》《风的内侧》等,其中《哈扎尔辞典》被誉为 “21 世纪的第一部小说”。

DeepSeek-R1 的风格评述(详见文章):

以超现实意象重构现实逻辑,用物质性隐喻解构抽象情感,在细节褶皱处埋藏玄学密码。帕维奇的语言具有液态金属般的可塑性——既能在具象与抽象之间自由流动,又能凝固成充满悖论的晶体结构。其核心特质在于创造双重镜像:每个比喻都是能自我繁殖的语义胚胎,每个场景都是通向平行世界的虫洞。

🎭 奇异短喻

女孩哭时,泪如泉涌,连蚂蚁也可攀着泪流爬到她脸上。

——《哈扎尔辞典》

贾比尔·伊本·阿克萨尼打了个呵欠,他那双翻开的嘴唇——就像里面刚产出一个看不见的婴儿——慢慢挪动了一会儿后,终于恢复到原来的形状。

——《哈扎尔辞典》

阿伯罕·本·艾兹拉住在海边的一间小屋内,四周草木环抱,芬芳四溢。大风只能像移动一块地毯那样移动这些植物的芬芳,而无法将它们吹散。

——《哈扎尔辞典》

勒安得耳离开时,这一年的第一场雪在他身后飘落,预言家响亮的声音从飞雪中传出来。勒安得耳心想,雪花能粘在这种声音上,就跟能粘在毛毯上一样。

——《风的内侧,或关于海洛与勒安得耳的小说》

我发现有个词儿与我舌头上的伤处很般配,就像一把刀鞘适合一把军刀。

——《君士坦丁堡最后之恋》

“你想出办法了吗?”她问他,同时自言自语地咕哝,“嘴巴里有种苦味,简直就像整个人住在里面似的!”

——《君士坦丁堡最后之恋》

📖 诗歌意象

——关于消失

目睹者曾说,哈扎尔首都屋宇的影子好长一段时期内都萦然不灭,虽则屋宇本身早已被履平,影子居然对着伏尔加河水迎风而立。

——《哈扎尔辞典》

在古都,你可以不记得,不造访,但历史仍在那里,城墙和老寺被拆毁了,阴影还能矗立一段时间。

《等待灵魂的大庆》贾行家

“无论哪位,只要接受这个条件,就再也不会被别人用他进来时还在用的那个名字称呼他了。假如你随身带着家里的钥匙,而你的家已被战争摧毁,那么只消把你的钥匙扔进一口大锅里,我就可以重建你的家,连最微末的细节也不漏过,因为每把钥匙都会制造某种回声,从而让耳朵获得有关那把钥匙所守护的房子的形状和尺寸的清晰描述。”

——《君士坦丁堡最后之恋》

——关于梦

“是什么照亮了我们在伸手不见五指的黑夜紧闭着眼睛所做的梦?是对已经不再存在的昨天白昼的光的追忆,还是我们从明天的白昼那里取得的未来的光,虽然天还没有亮?”

——《哈扎尔辞典》

第三天,他在走路的时候睡着了,而且梦见了波浪,梦见了海水,还梦见在遥远的猛浪滔天的大海上有一支火炬,他必须朝那支火炬游过去;等到醒来时他才发现,梦里见到的波浪其实是他自己的脚步,因为他是睡着觉在走路。而马刀手就在他的前方。

——《风的内侧,或关于海洛与勒安得耳的小说》

如果你做梦梦到她,把你的枕头翻过来,她就会梦见你。

——《君士坦丁堡最后之恋》

——身体与心灵

证人:“你如果把照片上同一个人的两爿左边的脸并在一起,好端端的一个漂亮的人便会变成怪物。你如果把半颗心增加一倍,你得到的不是一颗心,而是两个残缺不全的心。心和脸一样,也分左右两半。靠两条左腿不能成为两只脚的人。那个上了年纪的先生两边的脸都是左边的。”

——《哈扎尔辞典》

这种情况让他的面孔一会儿显示出他年老之后会变成什么模样,一会儿又显示出他还在任由自己的听觉支配着行走于人世间时的模样。因为人的面孔会呼吸,会不断地将时间吸入和呼出。

——《君士坦丁堡最后之恋》

“在心灵中,就像在肉体中一样,有自己的器官。知道了这些,我们开始明白,什么是现实的双重性。宗教的启示(直觉)、人类的美德(思想,在这个思想中不需要上帝)、梦(它也是鲜活的存在)、想象、理解、回忆、感觉、亲吻(看不见的光)、恐惧,还有死亡——所有这一切都是心灵的器官。在心灵中它们这十个——甚至比肉体的感觉器官多一倍。借助于它们的帮助,心灵与世界有了在内心深处支撑自己的联系。”

——《紧身胸衣》

——对世界的重新解释

风的内侧是指风从雨中吹过时没有淋湿的那一面。

——《风的内侧,或关于海洛与勒安得耳的小说》

“北方是什么意思?”阿耳卡契问。

“要是你走上一条路之后,太阳先晒热你一只耳朵,后来又晒热你另一只耳朵,那么你去的那个方向就叫北方。”

——《鱼鳞帽艳史》

——关于阅读

两个男人各自扯紧绳子的一头,将系在绳子中间的美洲狮拴住,想像一下这场面吧。倘若他俩欲相互靠近,美洲狮便会扑咬他们,因为绳子会松开;必须将绳子用力拉紧,俾使美洲狮留在他俩之间等距离的位置上。同理可证,作者和读者很难相互靠拢:他们各自拉住自己一方的绳子的头,而他们共有的思想却被紧紧拴住。假如我们问美洲狮,也就是问问思想,它对那两位怎么看,它也许会这样回答:这两个可以用于饱餐一顿的猎物各自拉紧了绳子的一头,拽住了一件他们并不能吃下肚去的东西。

——《哈扎尔辞典》

书像一架天平:它先向右倾斜,继而永远向左倾斜。它的分量就这样从右手过渡到左手。相同的运动也在读者的头脑中发生,在期望的范畴里,思维已完成向回忆的过渡,至此,一切均告结束。读者的耳内也许残留着作家的唾沫星,那是由词语之风夹着河谷里的一粒砂子拂来的。围绕着这粒砂子的五光十色的声音(就像发生在一只牡蛎壳内的情形)会在数年之后沉淀下来。有朝一日,当耳朵像一只贝壳那样合拢时,那些声音将变成珍珠,变成黑山羊奶酪,或者变成空空如也的气泡,然而这些变化并非因那粒砂子而起。

——《哈扎尔辞典》

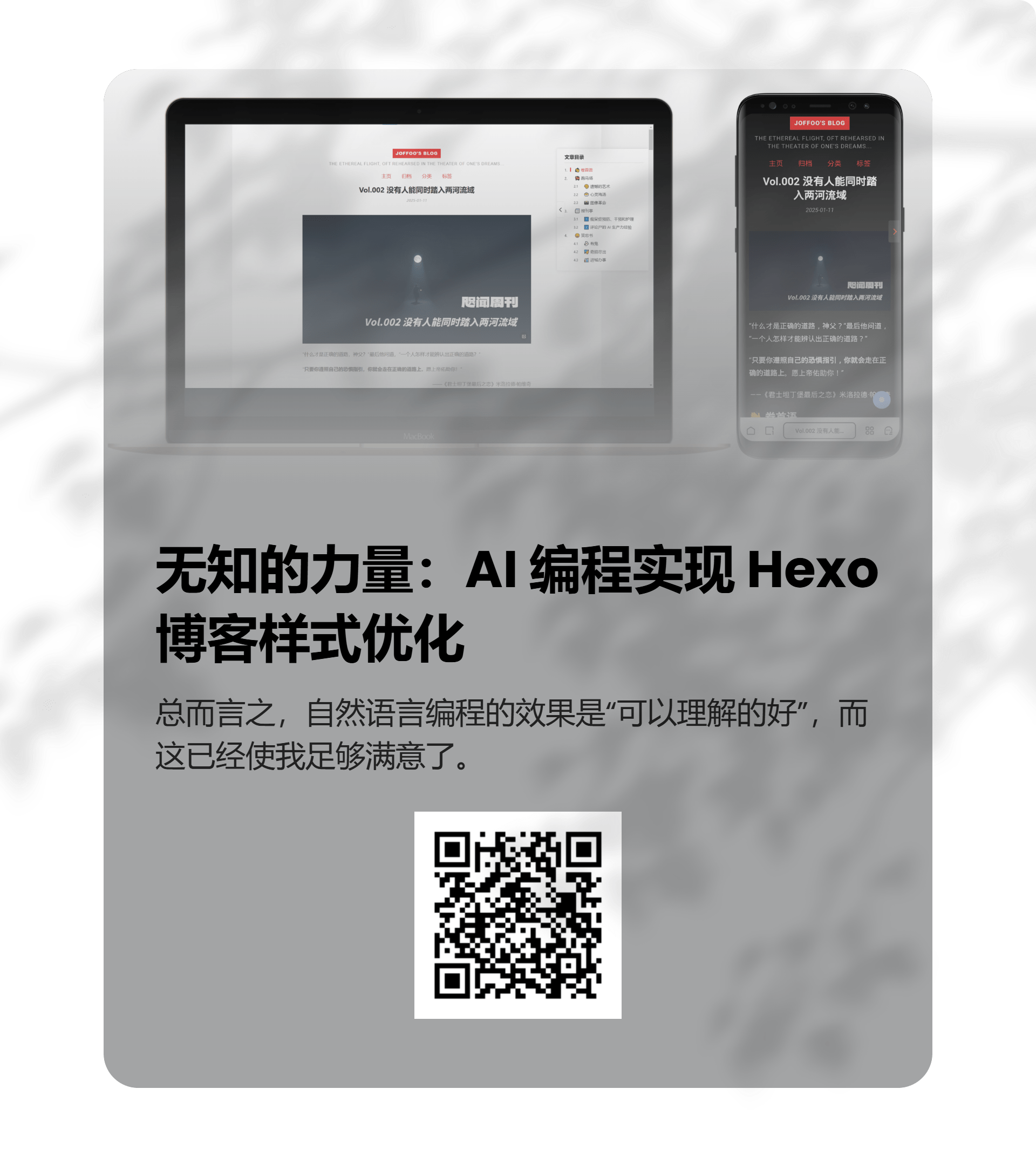

💻 操作台

作为前端小白,我之前在处理博客样式时常常觉得力不从心,很多想法都因为知识不足而难以实现。最近才接触到 Cursor 这个工具,觉得可以用它来改进一下博客样式。

使用时,最重要的是把需求表达清楚,然后根据反馈不断调整你的表达。经过反复测试和优化,解决了一些小问题,也添加了一些新功能,这些更新都已经同步到了 GitHub 上。