比如,在河马馆旁边,听到一首专门写给河马的歌。

👋 卷首语

一个作品(或者产品),如果因为使用 AI 而降低了水准,那是需要致歉的。但面对一些从无到有的新东西,你就很难说什么,哪怕违和感已经很强。

我没有什么音乐常识,也基本不听歌,但我多少能听出一些古怪来。

比如,在河马馆旁边,听到一首专门写给河马的歌。再比如,在李清照形象的花灯旁边,听到女声抒情地唱,“如梦令啊如梦令~”

放现成的歌可能要考虑版权,用 AI 写一首歌就方便多了。但为了保证效果,不妨先让一个文字功底好一些的模型写词,然后再生成歌曲。不过,这样我可能就真听不出来了。可以看出我确实不怎么听歌。

偶然读到一篇文章,说频繁使用 AI 写作的人类专家在检测AI生成文本方面表现卓越,准确率极高,优于大多数自动检测器。这说明,不仅是想偷懒(提效)的人需要用 AI,想要保持创作和欣赏“纯洁性”的另外一部分人同样要多用 AI,可以帮助你分辨。

🐎 跑马场

🧑🤝🧑 拟人化

人类的祖先演绎了一出虚构的戏剧,他们人格化了掌管命运的力量,把它当成一个人来对待,并与之交涉和交易。神奇的是,这么做是有效的,因为未来在很大程度上也是由其他人类组成的,通常这包括那些仔细观察和评估你过去行为细节的人们。这和高高在上地审视并记录一切的神灵并没有太大的差别,所以将未来比喻成一个爱评判的父亲是一个很有建设性的想法。

——《人生十二法则》乔丹·彼得森

在“智能”和“计算”之间并无明确界限,像元胞自动机和天气系统这样的东西正在做和我们大脑一样复杂的事情。但即使从某种意义上说它们在“思考”,它们也不以人类的方式进行,不具备我们的背景与细节。

——《万物皆计算》斯蒂芬·沃尔夫拉姆

一个年轻人用一个东西,可能仅仅是把它当作纯粹的工具,当年龄不断增加,生活过往足够丰富并经过岁月的发酵之后,熟悉的物件就变成了一件礼器,承载着大量的生命信号。一言以蔽之,我们并不是简单地用一个东西去实现一个功能,我们与物“交往”。

……老人们经常说,这些东西不要扔,以后还能用得到。这提示我,未来用不到的东西,就真的无处安放了。对老人来说,旧物实际上是不是将来用得到不重要,真正重要的是将自己看成一个有未来的人。

——《日常的深处》王小伟

🔐 诗的加密

我当时的领悟是,诗或许不可解,然而好诗必须提供丰富的暗示,让你觉得在眼底缭乱的不可解中,藏着可解的路径。好诗引诱着你从不可解中努力寻求可解,你进入诗,于是诗也进入了你。

——《诗的》杨照

为了看清这一点,你只需将“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜”、“白发三千丈,缘愁似个长”,分别译成现代白话,比如译成“朱雀桥边长满了野草和野花,乌衣巷口的夕阳已经斜挂”“三千丈长的白发,是因为愁才长得这么长”。不难看出,一旦去掉形式上的诗意,即去掉诗的格律和音乐性,只靠诗的内容产生诗意,李白这句诗就会在现代白话中胜出,仍旧保有诗意。刘禹锡的这句诗,就难敌翻译对诗意的破坏,屈就成了大白话。刘禹锡写的客观意象比李白写的主观意象,更依赖诗的外部形式,说明客观意象由内容提供的诗意,要弱于主观意象由内容提供的诗意。这样就容易看出,诗歌试图穿过翻译语言之墙时,客观意象的诗意容易被过滤掉,多数诗意无法在新的语言中问世或成立,除非用转译重新创造出对等的诗意,来适应新的语言。但主观意象的主体诗意,一般通过直译就能穿过语言之墙,神奇地幸存下来。

——《意象的帝国》黄梵

笔名对诗人而言,不只是一种掩藏,不只是一种附庸风雅,而是一股象征着新的自己得以浮显的力量。

……在诗的道德意念里,唯有表现出不同于其作者的光与味与触感,诗才有真正的意义与价值。如果“诗如其人”,那只要有“人”就好了,何必有“诗”?可是艾略特比谁都明白,在世俗的道德意念里,如果发现了“诗非其人”的分裂,人们只会指责诗人虚伪。所以他干脆想尽一切办法让“人”完全隐没,只留下诗,只留下诗所建构、传递的超越的美与光辉与颓废与苦痛。

——《诗的》杨照

如果读一本书而我感觉到全身上下冰冷,没有任何火光可以让我温暖,我知道那是诗:如果我明明白白感受到好像头顶被掀开了,我知道那就是诗。这是我仅知的辨认诗的方式。还有别的办法吗?

——艾米莉. 狄金森

🌌 梦幻

夜晚,当我独自坐在客厅沙发上,常会陷入极度疲惫。眼睛的疲劳已算不上什么,最可怕的是耳朵的疲劳,这种疲劳会带来怪异的听觉体验。一个人在梦中可以被某种声音唤醒,视觉的幻象随之破除,但是声音本身却难以被突破。我们看到某一影像,通过触摸的尝试,就可以验证其是真是幻,但幻听却难以判定。我们似乎是生存于声音的牢笼之中。 耳朵的疲劳让我产生一种幻觉,总有个人贴在我耳边说着什么。

——《耳语》朱岳

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更勇敢?死了,睡着了,什么都完了。要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。死了,睡着了。睡着了也许还会做梦。嗯,阻碍就在这儿:因为当我们摆脱了这一具腐朽的皮囊以后,在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。

——《哈姆雷特》莎士比亚

弗洛伊德认为梦的功能是保护睡眠。当人们睡着时,自我警惕松懈了,被压抑的愿望(经常是性愿望)威胁着要冲进意识,来打断睡眠。这些希望被允许以梦这样的伪装形式来得到部分表达。

——《性学观止》贺兰特·凯查杜里安

📰 报刊亭

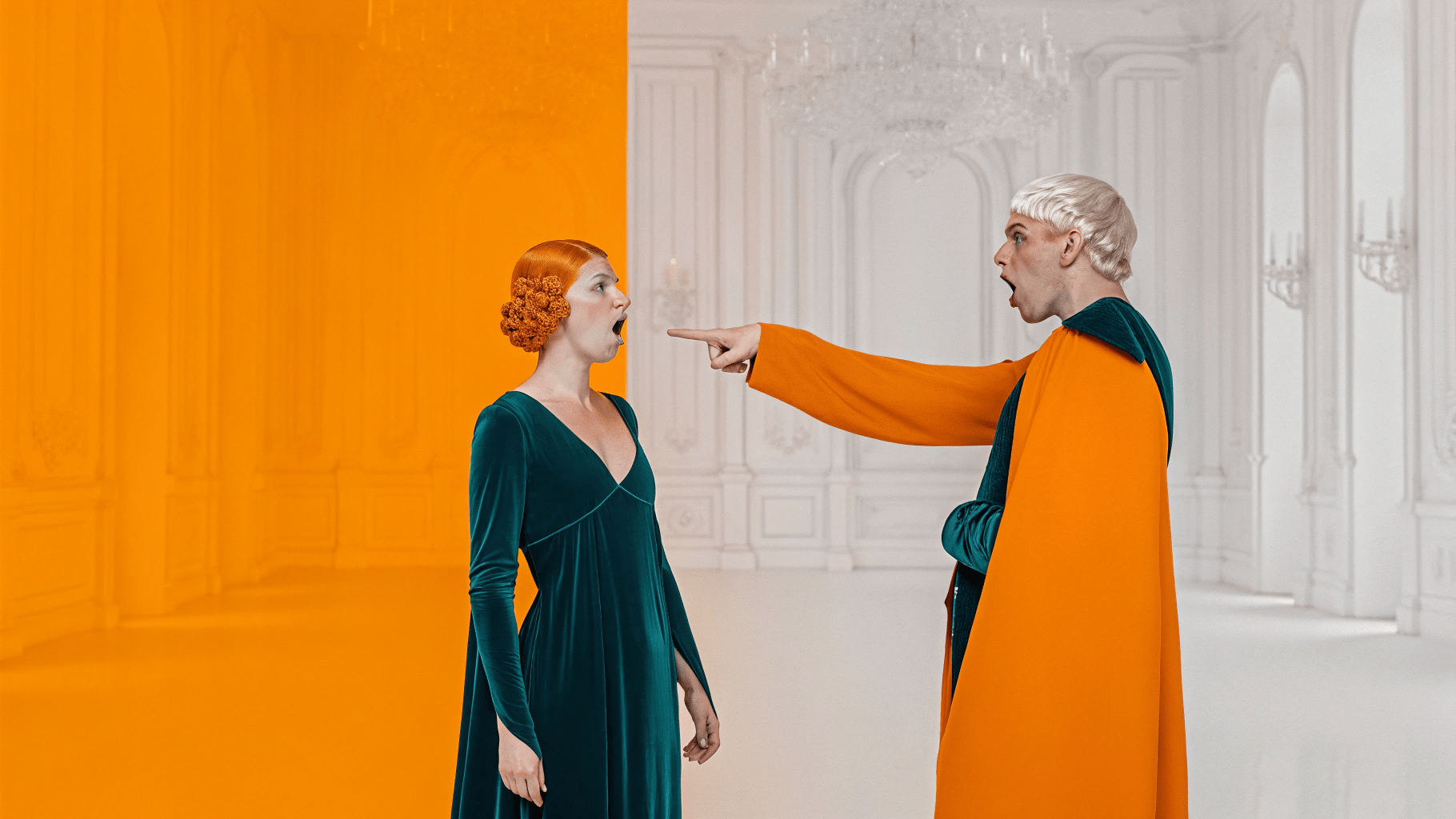

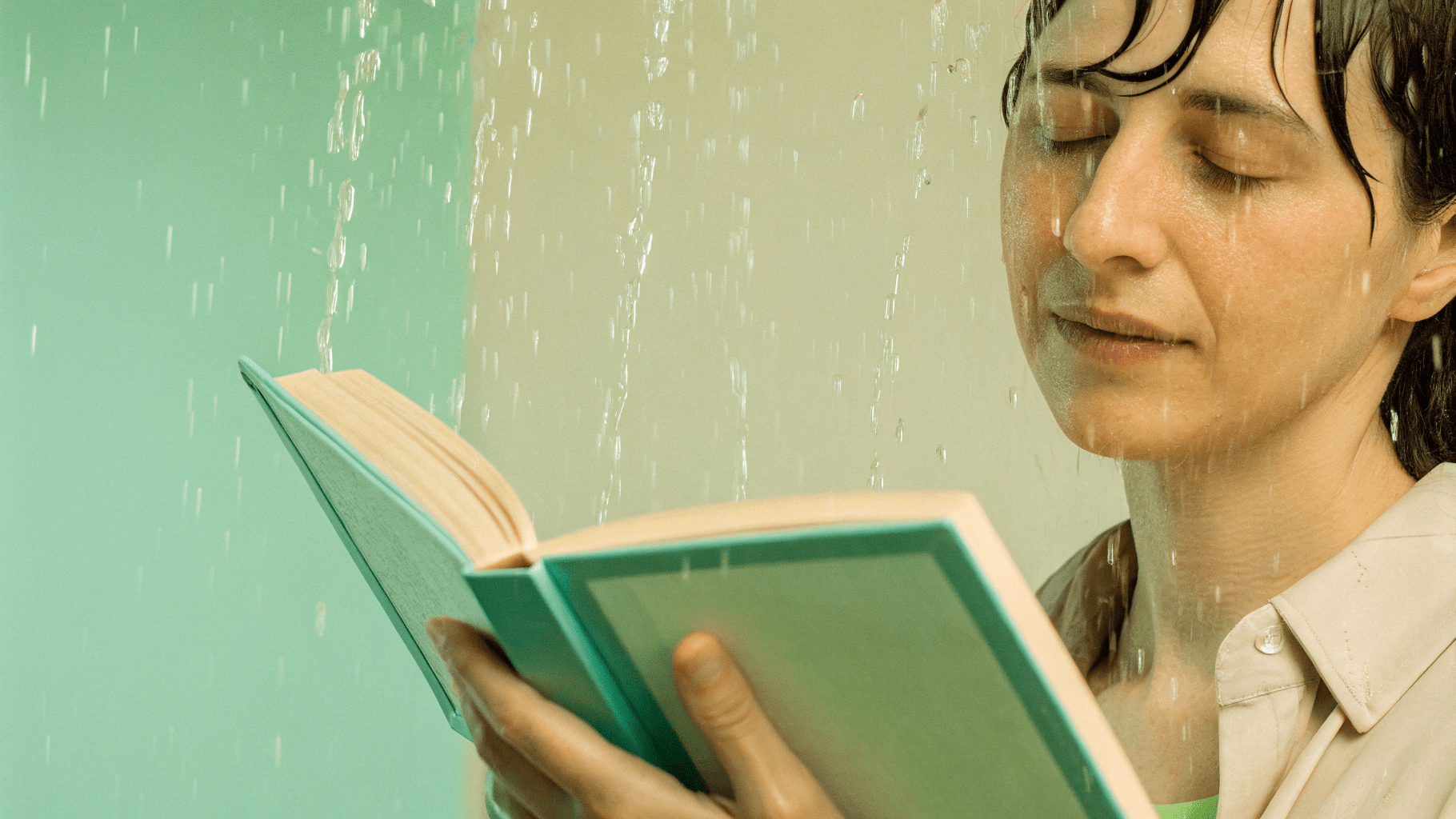

🚫 反社交的世纪

可以作为上一篇博文《远人之道》的补充——

“当然,令人恐惧的部分是,学习如何与现实生活中的人类互动——那些可能会与你意见相左、让你失望的人——才是生活在这个世界上的关键,”埃普利说。我认为他说得对。但埃普利出生于20世纪70年代,我出生于80年代。出生在2010年代或2020年代的人可能并不同意我们关于“真实人类”朋友不可替代性的观点。

《反社交的世纪》

还有一个有趣的洞察,虽然视频网站从没给我推过男性版的:

在前几个月,我被一种特定类型的社交媒体内容吸引住了:病毒式传播的“晨间仪式”视频。如果主角是男性,通常帅气又富有。我们会看到他起床,看到他冥想、写日记,看到他锻炼、服用保健品,进行冷水浸泡。这些视频中最引人注目的是它们通常缺少的元素:其他人。

《反社交的世纪》

💻 操作台

🔄 Obsidian 升级

Obsidian 升级到 V 1.8.4 之后,新增了核心插件 Web viewer,可以把笔记软件当浏览器用。可以实现比较复杂的分屏效果,用于比如一边阅读、一边摘录之类的场景。

实际上,之前有个 Arc 浏览器可以做这件事,但总感觉有些学习成本。但因为我已经用惯了 Obsidian,这次新增的功能用起来也比较顺手。如果是阅读、写作的场景,已经尽量不打开浏览器了。

🎨 图标设计

给博客新增了一个显示书签页图标的功能,图标照例用 AI 绘制。

由于这个图标比较小,所以在制作的时候要注意元素不宜太多,应突出重点。对于首字母图标,有这样一个简单的提示词:

1 | Black and white abstract logo concept. A minimalist interpretation of the letter "J" using fluid bezier curves. Graphic design, clean and sophisticated. |

直接用 Recraft V2-Icon 这个风格就很方便,可以直接得到无背景的矢量图。但缺点是免费版本一次只能生成两个变体,导致变化较为有限。如果用 ImageFX 就能得到更多的变数,但需要一些去除背景之类的后续处理。

得到图标文件后,用 favicon.io 做格式转换,生成后将所有文件放入 source/favicon_io 目录下即可:

- android-chrome-192x192.png

- android-chrome-512x512.png

- apple-touch-icon.png

- favicon-16x16.png

- favicon-32x32.png

- favicon.ico

- site.webmanifest